Schweinehaltung in Bayern

Deutschland ist Europas zweitgrößter Schweinefleischerzeuger mit Schwerpunkt in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen [Stand 2023]. Doch auch Bayern spielt eine wichtige Rolle: Hier halten mehr als 3.500 Betriebe, meist Familienbetriebe, rund 2,4 Millionen Schweine [Stand 2024]. Die Betriebe sind unterschiedlich organisiert: Manche spezialisieren sich auf die Ferkelerzeugung, andere auf die Mast. Daneben gibt es auch solche, die alle Phasen der Schweinehaltung – von der Geburt bis zur Mast – selbst übernehmen. Jeder Betrieb hält im Schnitt rund 740 Tiere [Stand Mai 2024].

Tierwohl spielt in Bayerns Schweinställen eine immer größere Rolle. Nicht nur für Landwirtinnen und Landwirte. Auch im Handel steigt die Nachfrage nach entsprechenden Produkten. Doch die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher, so bedauern viele Bäuerinnen und Bauern, seien oft noch nicht bereit, für ein Plus an Tierwohl auch mehr Geld zu bezahlen. Dennoch: Die Schweinezucht und -haltung in Bayern entwickelt sich stetig weiter. Hand in Hand mit der Wissenschaft finden Bäuerinnen und Bauern neue Möglichkeiten für mehr Tierwohl und Tiergesundheit – sowohl in der konventionellen als auch in der Bio-Haltung. Bei Bio nimmt Bayern eine Vorreiterrolle ein. Der Anteil der Schweine, die in Bio-Betrieben aufwachsen, ist nirgendwo so hoch wie hierzulande.

Wie verläuft das Leben eines klassischen Mastschweins in Bayern? Welche Haltungsformen finden sich im Freistaat? Und woran erkennt ihr im Handel Schweinefleisch aus Bayern? Alles rund um Bayerns Schweine erfahrt ihr hier.

Inhaltsverzeichnis

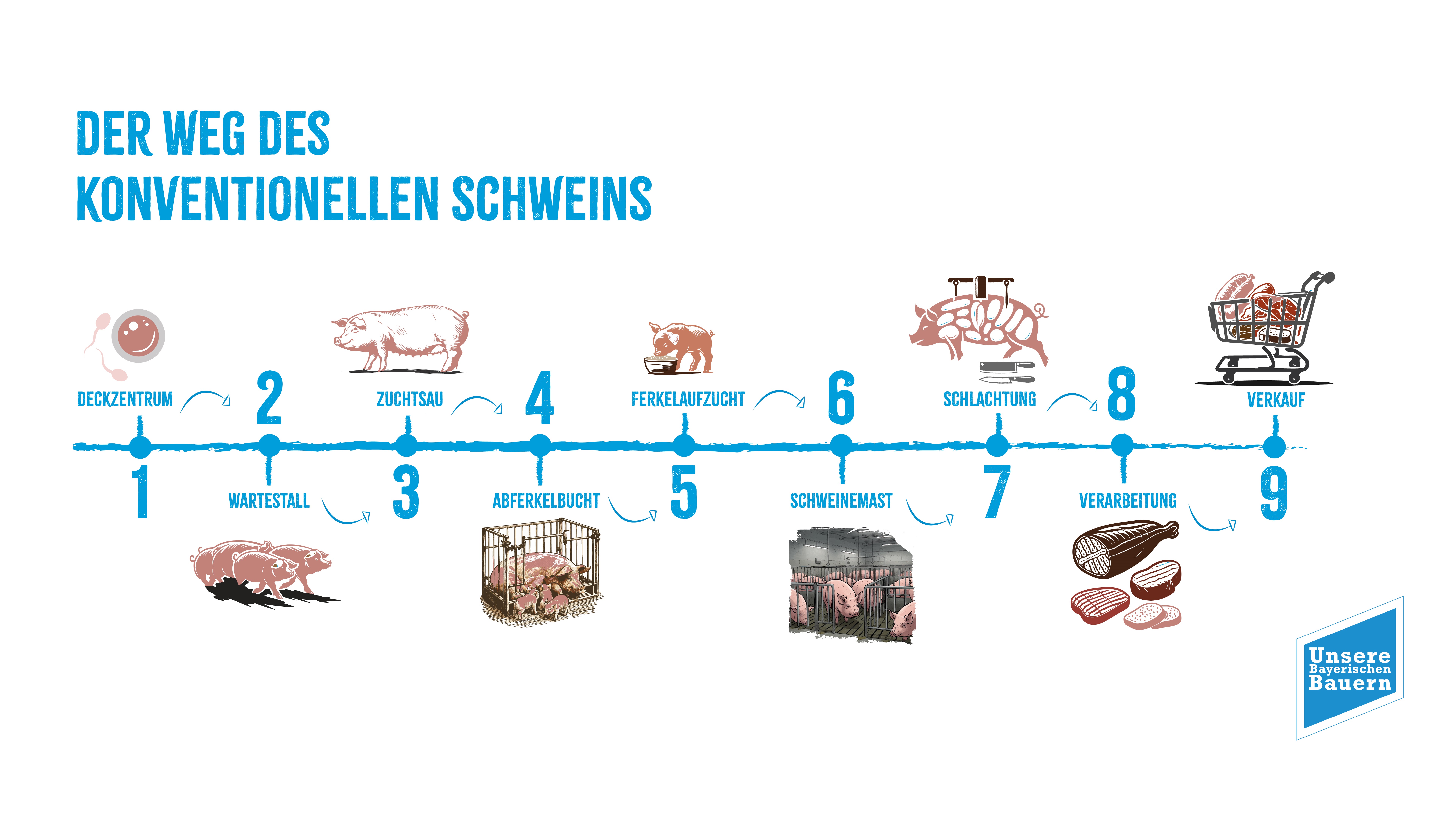

Was ist der Weg des konventionellen Schweins?

- Im Deckzentrum wird die Zuchtsau künstlich besamt und bleibt dort für etwa eine Woche. Die künstliche Befruchtung bietet Zuchtbetrieben einen entscheidenden Vorteil: Sie sichert die bestmögliche Genetik. So lassen sich gezielt erwünschte Eigenschaften von Generation zu Generation weitergeben – von Fleischqualität über Gesundheit bis hin zu Mütterlichkeit.

- Im Wartestall verbringt eine Gruppe tragender Zuchtsauen ca. 115 Tage bis zur Geburt der Ferkel.

- Die Zuchtsau bringt etwa zweimal pro Jahr Nachwuchs zur Welt. Pro Wurf gebärt sie durchschnittlich zwölf Ferkel. In ihrem Leben wirft eine Zuchtsau im Durchschnitt insgesamt sechs Mal.

- Etwa fünf Tage vor der Geburt der Ferkel wird die Zuchtsau in die Abferkelbucht gebracht, wo sie bis zu vier Wochen nach der Abferkelung bleibt. In dieser Zeit wird sie normalerweise im Kastenstand fixiert und säugt dort ihre Jungen. „Man nennt es auch Ferkelschutzkorb“, erklärt Greta Albrecht, Landwirtin in der Schweinezucht. „Ein neugeborenes Ferkel ist noch sehr klein und tapsig. Es wiegt nur etwa 1,5 bis 2 Kilogramm, dagegen wiegt eine Muttersau bis zu 220 Kilogramm. Deshalb kommt der Ferkelschutzkorb zum Einsatz – er sorgt dafür, dass die Sau nicht versehentlich ihren Nachwuchs verletzt oder gar erdrückt.“

- Nach der Säugezeit gelangen die Ferkel mit einem Gewicht von ca. 10 kg in die Ferkelaufzucht, wo sie etwa zwei Monate bleiben. Die Zuchtsauen kehren zurück in ihre Sauengruppe im Deckzentrum.

- Sobald die jungen Schweine ca. 30 kg wiegen, kommen sie für vier Monate in die Schweinemast.

- Die Schlachtung erfolgt im Alter von sechs Monaten bei einem Gewicht von 110 bis 120 kg.

- Nach der Schlachtung wird das Tier in der Verarbeitung zu verschiedenen Fleischprodukten weiterverarbeitet.

- In Deutschland verbrauchen wir rund 2,9 Millionen Tonnen Schweinefleisch, produzieren aber deutlich mehr. Im Jahr 2023 haben wir rund 2,2 Millionen Tonnen Schweinefleisch exportiert, davon gingen 1,9 Millionen Tonnen in die EU. Die Hauptabnehmer sind Italien, Polen und Österreich.

Wie die Schweinezucht und -haltung in Bayern konkret aussieht, erfahrt ihr im Video:

Dieses Filmprojekt wurde im Rahmen des Zukunftsvertrags durch das Bayerische Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus gefördert.

So werden Schweine in Bayern gehalten

In Deutschland gibt es unterschiedliche Haltungsformen, die jeweils festen Vorgaben folgen. Alle Betriebe, unabhängig von der Haltungsform, halten sich an gesetzliche Standards für Tierwohl, Hygiene und Fütterung. Das bedeutet: Jede Haltungsform erfüllt festgelegte Anforderungen, um die Gesundheit und das Wohl der Tiere zu gewährleisten. Und diese Anforderungen für Tierwohl, Fleischqualität und Umweltschutz sind in Deutschland um einiges höher als in vielen Herkunftsländern von Importware.

Um Verbraucherinnen und Verbrauchern eine bessere Orientierung beim Einkauf zu bieten, wurde die Haltungsform-Kennzeichnung eingeführt. Bis Mitte 2024 bestand sie aus vier Stufen, seitdem gibt es eine fünfte Stufe, um eine noch klarere Differenzierung zwischen konventioneller und Bio-Haltung zu ermöglichen. Grundsätzlich gilt: Je höher die Haltungsform, desto weitreichender sind die Anforderungen an Platzangebot, Stallklima, Fütterung und Zugang zu Außenbereichen. Haltungsformen.de bietet eine Übersicht der Kategorien zum Download und Ausdrucken.

Die vorherrschenden Haltungsformen für Schweine in Bayern sind Stufe 1 und 2. Dabei gelten klare Vorgaben zu Platzangebot, Stallklima, Fütterung und Beschäftigungsmöglichkeiten. Der Unterschied zwischen den beiden Stufen liegt im zusätzlichen Platzangebot in Haltungsform 2. Beide Haltungsformen sind auf eine effiziente Lebensmittelproduktion ausgelegt und ermöglichen eine wirtschaftliche Erzeugung von Schweinefleisch unter Einhaltung der gesetzlichen Standards.

Welche Vorgaben gelten für die Haltungsformen Stall und Stall + Platz?

- Platz: In Haltungsform 1 haben Schweine mit einem Gewicht zwischen 50 und 110 kg mindestens 0,75 m² Platz pro Tier. Haltungsform 2 bietet den Tieren mindestens 12,5 % mehr Raum, was einer Fläche von 0,825 m² pro Schwein entspricht.

- Haltung: Die Tiere werden in geschlossenen Ställen gehalten, in denen Belüftung und Helligkeit gesetzlich geregelt sind, um ein angenehmes Stallklima zu gewährleisten.

- Beschäftigung: Organisches und rohfaserreiches Material sorgt für Beschäftigung.

- Fütterung: Die Schweine erhalten ausschließlich QS-zugelassene bzw. QS-anerkannte Futtermittel.

- Neu in Stufe 2: Aus einer Liste an Möglichkeiten wählt der Tierhalter drei Strukturierungselemente aus, die er für seine Schweine umsetzt.

Weitere Tierwohlmaßnahmen liegen im Ermessen der Landwirtinnen und Landwirte und können je nach Betrieb individuell gestaltet werden.

Mehr zu den Haltungsformen 1 und 2 erfahrt ihr in unserem Video „Fleischi entdeckt die Festzeltgastronomie“.

Ab Haltungsform 3 haben Schweine mehr Platz und profitieren von besseren Haltungsbedingungen – ein zentrales Merkmal ist dabei die Verwendung von Stroh. Es dient sowohl als Beschäftigungsmaterial als auch als Futtermittel und weiche Liegefläche, die das Wohlbefinden der Tiere fördert. Durch das Wühlen im Stroh können Schweine ihr natürliches Verhalten ausleben, was Stress reduziert und das Aggressionspotenzial innerhalb der Gruppe verringert. Häufig wird in diesem Zusammenhang von „Strohschweinehaltung“ gesprochen – doch diese Bezeichnung ist in Deutschland kein geschützter Begriff. Verbraucherinnen und Verbraucher sollten daher auf anerkannte Siegel achten, die klar definierte Standards garantieren.

Neben dem verbesserten Komfort haben die Tiere in einem Frischluftstall zudem ständigen Kontakt zum Außenklima – entweder durch offene Stallfronten oder durch den Zugang zu einem Außenbereich. Diese natürliche Umgebung trägt dazu bei, das Immunsystem zu stärken und die Haltungsumwelt der Schweine durch mehr Reize interessanter zu gestalten.

Welche Vorgaben gelten für den Frischluftstall?

- Platz: Die Schweine haben mindestens 40 % mehr Platz als gesetzlich vorgeschrieben, was je nach Gewicht variiert. Bei einem Gewicht zwischen 50 und 110 kg entspricht es mindestens 1,05 m2 pro Tier.

- Haltung: Ein Frischluftstall bezeichnet eine von zwei Varianten. Entweder die Schweine haben innerhalb des Stalls dauerhaften Kontakt zum Außenklima oder es handelt sich um überwiegend geschlossene Warmställe mit Auslauf. So spüren die Schweine zu jeder Jahreszeit das Wetter, genießen Frischluft und Sonnenlicht und können jederzeit selbst entscheiden, ob sie sich lieber drinnen oder draußen aufhalten möchten – eine Bereicherung für ihr Wohlbefinden. So haben die Schweine zu jeder Jahreszeit Frischluft und Tageslicht, und können selbst entscheiden, ob sie sich gerade drinnen oder draußen aufhalten möchten.

- Beschäftigung: Organisches und rohfaserreiches Material sorgt für Beschäftigung, zusätzlich fördert Stroh oder vergleichbares Material das natürliche Verhalten der Tiere.

- Fütterung: Während der gesamten Mastphase erhalten die Schweine regionales Futter ohne Gentechnik.

Im Sommer 2024 wurde die bisherige Haltungsform 4 „Premium“ neu strukturiert und in zwei separate Stufen unterteilt: Haltungsform 4 „Auslauf/Weide“ und Haltungsform 5 „Bio“.

Diese Anpassung ermöglicht eine klarere Differenzierung zwischen konventionellen und biologischen Haltungsformen und erhöht die Transparenz für Verbraucherinnen und Verbraucher. Haltungsform 4 umfasst konventionelle Tierwohlprogramme, setzt dabei jedoch auf mehr Platz, spezielle Fütterung und den Zugang zu Außenbereichen.

Welche Vorgaben gelten für die Auslauf- bzw. Weidehaltung?

- Platzvorgabe: Die Tiere verfügen über mindestens 100 % mehr Platz im Vergleich zu den gesetzlichen Mindestanforderungen, also 1,5 m2 pro Tier bei einem Gewicht zwischen 50 und 110 kg.

- Haltungskonzept: Die Schweine haben ständigen Zugang zu Außenbereichen oder leben in Freilandhaltung.

- Beschäftigung: Organisches und rohfaserreiches Material sorgt für Beschäftigung, zusätzlich fördert Stroh oder vergleichbares Material das natürliche Verhalten der Tiere.

- Fütterung: Während der gesamten Mastphase erhalten die Schweine Futter ohne Gentechnik. Mindestens 20 % des Futters stammen aus dem eigenen Betrieb bzw. aus der Region.

Diese neue Stufe ist speziell für Bio-Programme vorgesehen und entspricht den Anforderungen der ökologischen Tierhaltung. Auch wenn sie in Deutschland noch eine Nische ist, zeigt sich ein positiver Trend: Zwischen 2016 und 2020 stieg die Zahl der Betriebe mit Öko-Schweinehaltung von 1.517 auf 1.566. Bayern nimmt hier eine Vorreiterrolle ein und hält bundesweit die meisten Bio-Schweine.

Trotz dieses Wachstums bleibt der Anteil ökologisch gehaltener Schweine bundesweit mit rund 1 % des Gesamtbestands gering [Stand 2021]. Ein zentraler Grund: die geringe Nachfrage nach Bio-Schweinefleisch. Viele Verbraucherinnen und Verbraucher greifen bei Bio-Produkten eher zu Geflügel oder Rind. Gleichzeitig schrecken höhere Preise ab – denn Bio-Schweine wachsen unter besonderen Bedingungen auf: mehr Platz, längere Aufzuchtzeiten und hochwertiges Bio-Futter bedeuten für die Landwirtinnen und Landwirte einen höheren Aufwand. Die kleineren Produktionsmengen machen es zudem schwieriger, die Kosten über große Stückzahlen auszugleichen. So entsteht eine Wechselwirkung: Die höheren Preise bremsen die Nachfrage, die geringe Nachfrage hält die Preise hoch – ein Grund, warum Bio-Schweinefleisch derzeit nur einen kleinen Teil des Marktes ausmacht.

Welche Vorgaben gelten für die Bio-Schweinehaltung?

- Platzvorgabe: Je nach Gewicht stehen mindestens 1,3 bis 1,5 m² Stallfläche plus 1 bis 1,2 m² Auslauf zur Verfügung.

- Haltungskonzept: Die Schweine haben ständigen Zugang zu Außenbereichen oder leben in Freilandhaltung.

- Beschäftigung: Organisches und rohfaserreiches Material sorgt für Beschäftigung, Stroh oder vergleichbares Material fördert das natürliche Verhalten der Tiere. Zusätzlich ist Wühlmaterial im Auslauf vorgegeben.

- Fütterung: Das Futter muss ausschließlich ohne Gentechnik sein, aus ökologischer Erzeugung stammen und mindestens 30 % des Futters sind aus dem eigenen Betrieb bzw. aus der Region.

Prävention statt Behandlung

Die Gesundheit und das Wohlbefinden der Tiere stehen in der Schweinehaltung im Fokus. Dabei hat sich gezeigt: Prävention ist der beste Schutz vor Krankheiten und Verhaltensstörungen. Denn wenn ein Schwein erkrankt, sind medizinische Behandlungen notwendig, die mit Aufwand und Kosten verbunden sind. Deshalb setzen viele Landwirtinnen und Landwirte auf vorbeugende Maßnahmen, um gesundheitliche Probleme von vornherein zu vermeiden. Eine Besonderheit der Schweinehaltung ist hier auch die beratende Rolle der Tierärztinnen und Tierärzte des Tiergesundheitsdienstes (TGD) Bayern oder spezialisierter Schweine-Tierärzte und -Tierärztinnen in eigener freier Praxis, die mit den Halterinnen und Haltern zusammenarbeiten, um die Gesundheit der Schweineherde zu gewährleisten.

Ein wichtiges Thema in der Schweinehaltung ist das Schwanzbeißen. Schweine sind neugierige Tiere und reagieren empfindlich auf Stress oder Unterforderung. Fehlt es ihnen an Beschäftigung, kann es vorkommen, dass sie die Schwänze ihrer Artgenossen anknabbern – mit schmerzhaften Verletzungen und möglichen Entzündungen als Folge. Um dies zu verhindern, war das Kupieren der Schwänze, also das Kürzen, lange gängige Praxis. Allerdings wurde das routinemäßige Kupieren mit dem „Nationalen Aktionsplan Kupierverzicht“, der am 1. Juli 2019 in Kraft trat, verboten. Demnach ist Kupieren nur noch in Einzelfällen erlaubt. Dafür müssen Betriebe nachweisen, dass bereits Verletzungen durch Schwanzbeißen aufgetreten sind. Vor dem Kupieren müssen alternative Maßnahmen erfolglos geblieben sein. So fasst Sabine Rudin, Tierärztin und Leiterin der LVK-Stabstelle Tierwohl und Gesundheit, zusammen: „Es gibt keine Ideallösung, die für jeden Betrieb funktioniert. […] Aber es gibt sie, die Betriebe, die es schaffen, gut mit Langschwänzen zurechtzukommen.“

Heutzutage liegt der Fokus auf alternativen Präventionsstrategien. Dazu gehören:

- Optimierung der Haltungsbedingungen: Mehr Platz pro Tier und Zugang zu Außenbereichen können Stress reduzieren.

- Bereitstellung von Beschäftigungsmaterial: Organische Materialien wie Stroh oder Heu fördern das natürliche Wühlverhalten und lenken von unerwünschtem Verhalten ab.

- Angepasste Fütterung: Eine ausgewogene Ernährung und ausreichende Fressplätze minimieren Konkurrenz und Stress.

- Verbesserung des Stallklimas: Eine gute Belüftung und angenehme Temperaturen tragen zum Wohlbefinden der Tiere bei.

Durch diese Maßnahmen kann das Risiko von Schwanzbeißen deutlich gesenkt werden – und damit auch der Kupierverzicht weiter vorangetrieben werden.

Mit Hightech zu gesunden Schweinen

Immer mehr Landwirtinnen und Landwirte nutzen moderne Technik, um das Tierwohl in der Stallhaltung zu verbessern. Computergesteuerte Fütterungs- und Klimaanlagen sind in der Schweinehaltung an der Tagesordnung – so wie bei Schweinebauer Michael Wittmann, auf dessen Hof in Niederbayern rund 3.000 Schweine leben. Der Schweinemäster nutzt dafür eine spezielle App auf seinem Smartphone. Mit ihr hat er den Futter-Mix für seine Tiere, die Heizung und die Lüftung rund um die Uhr im Blick und kann sie schnell und von überall aus anpassen. Frischluft ist ein Muss – doch Zugluft zum Beispiel mögen Schweine nicht.

Doch der Landwirt verlässt sich nicht nur auf seine Technik. Täglich geht er durch seinen Stall und beobachtet seine Tiere genau. Dieser enge und direkte Kontakt zwischen Mensch und Tier ist essentiell, um mögliche Krankheiten und Verhaltensauffälligkeiten früh zu erkennen und gegebenenfalls einen Tierarzt bzw. eine Tierärztin einzuschalten.

Wie eine moderne Klimatisierung im Schweinestall funktioniert, erklärt Landwirt Lorenz im Video:

Kontrollierte Qualität aus Bayern

Wissen, wo es herkommt – dafür sorgt das Siegel „Geprüfte Qualität Bayern“ (GQ-Bayern) auch bei Schweinefleisch. Wer beim Einkauf auf dieses Zeichen achtet, kann sicher sein: Hier steckt echte bayerische Landwirtschaft drin.

Die Schweinehaltung in Bayern findet fast ausschließlich in Familienbetrieben statt – vom kleinen Nebenerwerbsbetrieb bis zu mittelgroßen Höfen, auf denen fest angestellte Mitarbeitende die Familie unterstützen. Besonders charakteristisch für die bayerische Schweinehaltung ist die Flächenbindung: Der größte Teil des Futters wird auf betriebseigenen Feldern oder auf Ackerflächen von benachbarten Betrieben erzeugt. Dadurch entsteht eine Kreislaufwirtschaft, bei der Landwirtinnen und Landwirte lokale Ressourcen optimal nutzen und die Schweine mit hochwertigem, regionalem Futter versorgen. Das GQ-Bayern-Siegel garantiert, dass das Schwein in Bayern geboren, aufgezogen und geschlachtet wurde. Das garantiert nicht nur regionale Wertschöpfung und kurze Transportwege, sondern auch strenge Tierwohlstandards, deren Einhaltung regelmäßig überprüft wird.

Darüber hinaus gibt es weitere relevante Siegel, die für bestimmte Qualitäts- und Herkunftsmerkmale in der Schweinehaltung stehen. Darunter das bayerische Bio-Siegel, das QS-Prüfzeichen und das Siegel der „Initiative Tierwohl“. Mehr über die verschiedenen Gütesiegel erfahrt ihr hier.

Quellen

StMELF, Statistisches Bundesamt, BMEL

www.agrarheute.com/markt/tiere/bio-schweine-kleiner-markt-hohen-preisen-549691

https://www.bayerisches-strohschwein.de/haltung

https://www.statistik.bayern.de/presse/mitteilungen/2024/pm246/index.html

https://www.aktionsplankupierverzicht.bayern.de

https://www.bmel-statistik.de/landwirtschaft/tierhaltung/schweinehaltung